C20.3 – Parabole du bon samaritain / Bible Nouveau-Testament

Le texte

(En gras : les personnages, en vert : les lieux, en rouge : les mots importants de la parabole, en violet : les mots importants du dialogue)

Lc 10,25-37

25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »

26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ?

Et comment lis-tu ?»

27 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »

28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »

29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »

30 Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.

31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.

32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.

33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.

34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.

35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”

36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? »

37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

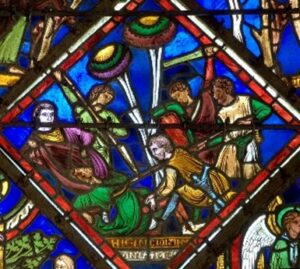

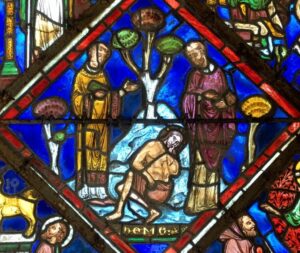

Dans le vitrail du bon samaritain de la cathédrale de Sens (France), les losanges du centre racontent la parabole en quatre scènes (en bleu) :

- Au sommet Jérusalem : à la fois géographique et la Jérusalem céleste, la paradis

- L’homme à demi mort

- Le prêtre et le lévite

- Le bon samaritain qui emmène l’homme à l’auberge = la Jérusalem céleste

Puis autour des trois losanges les liens :

- L’homme à demi-mort, l’homme pécheur avec la création et la transgression (Gn 2-3) et Adam et Eve chassé du paradis

- Le prêtre et le lévite avec Moïse et le don de la loi (Ex 2 ; 3 ; Nb

- Le bon samaritain avec Jésus-Christ qui offre sa vie sur la croix pour ouvrir à nouveau les portes du paradis.

Images :

A. Les bandits laissent l’homme à moitié mort B. L’homme – le lévite – le prêtre

C. Le bon samaritain

Vocabulaire :

Questions :

Commentaire :

Reprenons dans l’ordre le récit [1]:

Cette parabole approfondit le thème de la miséricorde. Jésus dialogue sur la manière de recevoir en héritage la vie éternelle. Ensemble ils conviennent que les 2 commandements, aimer Dieu et aimer le prochain est la réponse. Mais le docteur de la loi relance la question en demandant qui est son prochain ?

La parabole du bon samaritain est l’une des plus provocantes. Elle répond à une double question : le commandement le plus important et qui est mon prochain ?

29 Le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »

Tout le début du récit (v. 25-29), situe cette parabole dans la question :

« Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » (v.25) et Luc précise qu’il s’agit d’une mise à l’épreuve de Jésus. Le docteur de la loi ne cherche pas d’abord la vie éternelle mais bien de mettre à l’épreuve Jésus. Et Jésus va le renvoyer à soi, à sa spécialité, la loi : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » (v. 26).

La réponse du docteur de la loi aimer Dieu et aimer son prochain, correspond aux 2 tables de la loi, elle satisfait Jésus qui l’invite à agir. Mais à travers une nouvelle question : « Et qui est mon prochain ? », Luc précise que le docteur de la loi veut se justifier et relance ainsi la mise à l’épreuve. Jésus comme à son habitude va raconter une parabole (le terme là n’est pas utilisé). Un parabole est une comparaison choisie dans le livre de la nature ou de l’histoire humaine pour dire quelque chose de l’histoire de Dieu avec les hommes. A travers une parabole chacun peut se situer, voire s’identifier avec l’un ou l’autre des personnages ou des situations et ainsi se mettre en route, se mettre en question et se convertir. La parabole a le plus souvent une pointe, un aspect surprenant, qui détermine le message, le sens.

30 « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho,» : descente à cause de la géographie des lieux .En effet Jérusalem se situe dans les montagnes (+ 745 m.) et Jéricho se trouve dans la plaine aride près du Jourdain, non loin de la Mer Morte (- 245 m.). Jéricho est la ville la plus basse du monde[2]. Les Romains avaient construit une route étroite, sinueuse et serpentant à travers les montagnes. Durant les 27 km de Jérusalem à Jéricho, la route a un dénivelé de plus de 900m, dans le Wadi Quelt[3].

Les habitants de la région la surnommaient, « La route sanglante » ceci à cause des voleurs qui se cachait dans ces montagnes et attaquaient les voyageurs. Il était donc fréquent que des personnes se fassent attaquer.

Jéricho signifie en hébreu « ville des senteurs » ou « ville des palmiers »[4]. En effet la ville se situait dans un climat tropical, où prospéraient les baumes, le henné, les palmiers, les sycomores (dans Luc 19, Zachée monte d’ailleurs sur un sycomore à Jéricho). Les roses de Jéricho étaient également réputées et particulièrement belles.

Jéricho est considérée comme une des plus anciennes villes habitées dans le monde (bien que cette affirmation soit aujourd’hui discutée). Les archéologues ont mis au jour les restes de plus de 20 établissements successifs, et dont le premier remonte à 9 000 ans av. J.-C.

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho » Suivons donc cet homme sur sa route.

30 « et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. » Il rencontre deux bandits (lestes)[5]. Le même mot est utilisé à d’autres endroits dans l’Evangile de Luc :

- Lc 19,46[6] « Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de » : le temple transformé en lieu de trafic (argent, animaux,…)

- Lc 22,52[7] « Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l’arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du Temple et anciens : « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? » : Jésus s’identifie à un bandit lors de son arrestation.

Ces voleurs le dépouillent, le frappent et l’abandonnent à moitié mort sur cette route désertique. Mais précise Jésus il n’est qu’à « moitié mort». Il faut y voir un message d’espoir.

Mais d’où vient le salut ? Les choses s’éclairent par cette question ! Qui aidera cet homme qui lutte entre la vie et la mort ?

«31 Par hasard, un prêtre [8] (un sacrificateur comme Zacharie (Lc 1,5) descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. »

Pourquoi le prêtre et le lévite ne s’arrête pas ? C’est une raison religieuse (Lv 21,1-4,11) : Tout écoulement (donc en particulier le saignement d’une blessure) met l’homme en état d’impureté rituelle ; le toucher (et même l’approcher) est « contaminant », et celui qui est ainsi en état d’impureté doit suivre un processus de purification incluant prières et sacrifices qui dure au moins une semaine (cf. Nb 19,11-13.16) : le prêtre et le lévite auraient été empêchés d’effectuer leur service. En respectant scrupuleusement la loi, ils croient mettre Dieu au-dessus de tout, ils choisissent le premier commandement (aimer Dieu) contre le deuxième (aimer son prochain). Jésus inverse la proposition : c’est en aimant l’homme qu’on met Dieu par-dessus tout, même si ça oblige à ne pas respecter la loi.[9]

«32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. »

Les Lévites sont soit des hommes de la tribu de Lévi, des hommes de lois, soit des aides des prêtres. Ces 2 castes (lévites et sacrificateurs), étaient des hommes respectables. A cause de leur éducation ils connaissaient la loi de Dieu et l’enseignaient au peuple. Ils ont vu l’homme à moitié mort, mais ils ne s’arrêtèrent pas pour aider notre voyageur, car cela les aurait rendus impur.

Conclusion provocante, la loi seule a été incapable de sauver le voyageur ; l’amour pour Dieu ne garantit l’amour de son prochain.

«33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. »

Il faut préciser tout d’abord que les Samaritains étaient à l’époque considérés par les juifs comme des hérétiques et que les relations entre les deux peuples n’étaient pas des meilleures (cf. la rencontre de Jésus avec la Samaritaine Jn 4). La triade habituelle, peuple, prêtres et lévites (Dt 18,1 ; 27,9) vole en éclat avec ce samaritain.

Mais cet étranger, cet hérétique aux yeux des juifs, lui va non seulement le voir mais aussi le prendre en compassion, plus exactement il « fut pris de pitié » (splagchnizomai)[10]. C’est là le tournant de la parabole. Ce terme est celui qui est utilisé pour exprimer combien, ici, le samaritain est touché jusqu’au plus profond de ses entrailles, impliqué au plus profond de lui-même. C’est bien plus qu’un sentiment amis bien une action de la miséricorde de Dieu. Ainsi, on le retrouve dans Lc 15,20 dans la parabole des 2 fils : « Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. » Et encore dans la rencontre de Jésus et de la veuve de Naïm qui a perdu son fils unique Lc 7,12-13 : « Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. »

De même dans Marc 6,34 :« En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement».

Alors le bon samaritain représenterait-il Jésus ? Cet homme rejeté des juifs et considéré comme un blasphémateur, c’est aussi le nouveau prêtre venu amener une nouvelle loi : la loi d’amour, c’est-à-dire Jésus. Il est venu pour sauver les hommes après la chute causée par le péché originel.

«34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. »

Seul désinfectant efficace à l’époque de Jésus : le vin, est utilisé pour désinfecter les plaies et l’huile comme onguent pour favoriser la cicatrisation. Les gestes d’un bon médecin de l’époque.

«35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui” ; » Deux pièces d’argent c’est le salaire de deux journées de travail de l’époque.

Le samaritain non seulement paie ce qu’il doit à l’aubergiste pour l’immédiat mais il lui promet encore :

35 «“ tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” ».

Enfin la conclusion :

36 « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? 37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié[11] envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

Jésus propose un renversement de perspective : ce n’est pas aux autres de se faire proche de nous pour mendier la pitié. Mais c’est à nous de nous faire proche de tout homme « tombé aux mains des bandits », dans la misère, le dénuement, le péché,…, pour manifester notre amour et notre charité. Saint Ambroise de Milan, commente fort bien : « ce n’est pas la parenté qui rend proche mais la compassion ! »[12].

La conclusion n’est pas moralisatrice mais une mise en route : « Vas et toi fais de même » et reprend ce que Jésus a déjà au docteur de la loi lors de sa première réponse (v. 28).

Il est facile d’adapter l’amour pour Dieu à nos propres exigences, mais il est difficile d’aimer le prochain en chair et en os.

3. Commentaire :

Allons encore plus profondément dans la symbolique, la compréhension et l’appropriation de cette parabole.[13]

Jéricho figure le monde sans Dieu, qui résiste à Dieu, qui s’est fermé à Lui, comme les remparts de cette première ville que le peuple élu a conquis, une ville refermée sur elle-même dont les murailles s’effondrèrent, par la volonté de Dieu seulement, le septième jour après l’arrivée des Hébreux (Josué 6).

Montagnes dénudées, chaleur accablante et solitude à perte de vue: telle est la route qui relie Jérusalem et Jéricho.

Il s’agit ici de poser les premiers symboles : Jéricho représente notre monde sans Dieu, celui des sens, le monde matériel dans lequel nous vivons.

Par opposition à Jérusalem, qui signifie « fondement de la paix », « possession de la paix » Cette ville choisie par Dieu pour être le siège des rois dans l’ancien testament, est la ville sainte du Temple, de la présence de Dieu et représente alors le Paradis : le monde céleste, la Jérusalem céleste comme on a coutume de dire.

Ce voyageur cheminait donc des hauteurs de Jérusalem vers la plaine de Jéricho, du paradis vers l’enfer, de la présence de Dieu vers le monde.

Qui est donc ce voyageur ?

Il représente l’homme, tout homme, c’est-à-dire chacun de nous, pécheur comme Adam face à sa chute et son expulsion de l’Eden (Gn 2-3). C’est l’homme qui prétend vivre sans Dieu.

Cet homme, chacun de nous, descend de Jérusalem, la ville sainte, la ville de la présence de Dieu. Il quitte cette présence et cet amour et descend vers les abîmes du péché et de la mort, vers un monde sans Dieu (Jéricho).

Un monde sans Dieu est un monde de solitude et de violence, livré au mal. L’homme est livré à lui-même, enfermé en lui-même, aux prises avec des forces de morts. Il se retrouve à terre (à demi mort) car la flamme de l’amour s’est éteinte en lui et il ne sait plus comment aimer. Incapable d’avancer il se retrouve seul dans l’abîme de sa blessure, de sa tristesse et de la tentation de la mort.

Ces deux brigands représentent le péché : Quoi de plus naturel quand on s’éloigne de Dieu que de rencontrer le péché, les péchés, les plaisirs des sens qui sont de plus en plus nombreux à mesure que l’on se rapproche de la « ville des senteurs » (Jéricho).

Mais cette lutte contre le péché ne peut que nous laisser à moitié mort, il y a toujours l’espoir du repentir, de la conversion et du pardon. Le péché ne peut pas nous anéantir.

Les blessures sont bien sûr la marque des coups reçus, mais figurent aussi la trace laissée par le péché (cf. le lien dans les vitraux avec la création voir plus loin) qui défigure l’homme, le déforme, le meurtrit, le terrasse et le laisse pour mort.

Le salut ne vient pas du prêtre et du lévite, de l’ancienne Alliance (cf. le lien dans les vitraux avec Moïse), de la loi, il vient de celui que personne n’attendait, de ce samaritain, de cet étranger, de cet hérétique. Il vient d’ailleurs, il vient d’en haut, il vient de celui qui est rejeté : Jésus, qui voit l’humanité à terre, incapable d’entrer dans le Royaume, dans le Paradis. Il vient de ce vrai Dieu, qui est descendu du ciel, lui le vrai Fils de l’homme, est saisi de compassion, envoyé par le Père pour guérir et sauver l’humanité. Il est le visage de la miséricorde du Père, pris de pitié, qui vient à la rencontre de l’humanité blessée. Il est le cœur aimant de Dieu qui vient pour accomplir son plan d’amour annoncé dès les origines. (Cf. Lecture anagogique, ante legem).

Jésus se penche sur les plaies, les blessures de chacun de nous.

Une fois de plus, tout n’est que symbole, le vin, utilisé à l’époque pour désinfecter les plaies représente le sang que le christ a versé pour nous sur la croix : l’eucharistie et l’huile employée pour calmer la douleur représente la renaissance du baptême. C’est la même huile que la femme (Marie-Madeleine ?) a versé sur la tête de Jésus : Lc 7,46 : « Tu n’as point versé d’huile sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds ». Ce geste considéré par Jésus comme compassion et demande de pardon. Ainsi Jésus nous a apporté la consolation alors que nous étions « assis dans les ténèbres, à l’ombre de la mort ». Jésus est bon le samaritain qui par les sacrements vient guérir l’homme atteint par le péché et par la mort.

4. Nos blessures

Quelles sont ces blessures de l’âme qui nous accablent et quelquefois nous terrassent ?

- D’abord les blessures secrètes qui affectent notre foi (relation à Dieu) et qui peuvent expliquer la distance que nous avons prise envers Dieu et l’Eglise : elles peuvent venir d’une grande déception dans notre cheminement de foi[14], déception qui a motivé notre sortie de Jérusalem et notre fascination de Jéricho :

- Le sentiment d’avoir prié sans avoir été exaucé, d’avoir été trahi dans notre confiance en Dieu parce que nos demandes n’ont pas été réalisées. Avec au fond de soi un ressentiment contre Dieu.

- Le sentiment d’avoir été trompé dans notre intelligence parce que l’image de Dieu que l’on s’est construite à l’âge du catéchisme a été profondément remise en cause par les études, par l’expérience, par le travail, les choix à prendre et les difficultés à l’adolescence ou à l’âge adulte.

- Le sentiment de n’avoir pas été respecté dans notre dignité et notre liberté profonde lorsque l’annonce de l’Evangile a remis en cause nos pratiques quotidiennes, nos habitudes, nos manières de penser et de faire.

- Les blessures qui handicapent notre capacité d’aimer (relation aux autres): en particulier les blessures du passé : de notre enfance et de notre adolescence, qui peuvent expliquer notre propre difficulté à aimer, à comprendre l’autre, à communiquer, à faire confiance ; cela peut expliquer nos colères, nos emportements incontrôlés, nos violences verbales ou physiques, nos silences :

- Le sentiment de n’avoir pas été aimé pour ce que nous sommes, de ne pas avoir été compris dans notre singularité, de n’avoir pas été désiré et accepté. Cela peut occasionner des angoisses, des craintes et une insécurité profonde.

- Le sentiment d’avoir été surprotégé, étouffé, emprisonné par une éducation trop légaliste et dure. Un amour sans affection, sans gestes de tendresse, sans passion et compassion. Cela peut nous faire vivre dans une peur de la relation, de la collaboration, de la vie sociale et nous empêcher de trouver notre propre chemin.

- Les blessures qui nous empêchent d’avoir une saine appréciation de nous-mêmes (relation à soi) ni dépréciation, ni glorification :

- Le sentiment d’avoir déçu les attentes, de ne jamais être à la hauteur, de n’avoir rien à offrir, de n’avoir rien pour soi, ni capacité personnelle, ni qualité, ni richesse intérieure. Cela peut nous mettre dans une logique de mépris de nous-mêmes et d’échecs.

- Les mots et les affirmations répétées : « tu n’y arriveras pas » ; tu es bête »…

- Les échecs répétés ou la peur devant les examens, …

- Les blessures du présent qui affectent notre Espérance (relation au temps et à l’univers):

- La perte d’un être cher, d’un proche, la maladie, le chômage, un divorce, un échec relationnel ou professionnel, une trahison, une incompréhension avec un ami, un refus de pardonner, un discussion qui nous a blessé, un harcèlement, un burnout, une dépression,… Tout cela nous épuise, durcit notre cœur, nous décourage et nous laisse sans force.[15]

- Les blessures du couple, de la famille :

Les symboles : Les sacrements et l’Église

Jésus s’approche de nous avec le vin et l’huile, il n’a pas peur de voir notre misère, de sentir notre souffrance, de supporter nos refus, d’entendre nos reproches, et de toucher nos blessures. Il vient à notre rencontre avec tous les sens (la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher) ouverts, réceptifs et accueillants.

L’huile et le vin sont la figure des sacrements.

L’huile symbolise l’Esprit-Saint reçu à travers l’onction d’huile au baptême et à la confirmation. Il vient nous restaurer et nous établir dans notre relation au Père, dans notre confiance en Dieu, dans notre vocation de fils ou fille bien-aimé (« Toi, tu es mon Fils bien-aimé / ma fille bien-aimée; en toi, je trouve ma joie. » Lc 3,22). Cet Esprit nous permet de lutter contre l’esprit du mal et du monde et nous guide dans le quotidien.

Le vin symbolise le sang du Christ de l’eucharistie comme nourriture spirituelle qui nous guérit, par la communion à Jésus-Christ. Il vient approfondir, fortifier, vivifier et renouveler, notre Amour, en nous donnant de puiser à la source. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer le prochain comme nous nous savons aimé de Dieu. L’eucharistie nous fait entrer dans la gratuité du don total, à l’image du Christ qui a tout donné en se livrant lui-même (corps et sang livré pour nous).

Les sacrements nous guérissent, nous relèvent, nous nourrissent et nous transforment pour sans cesse nous remettre en route et toujours plus profondément nous conformer au Christ. Cela non pas de manière isolée et solitaire, mais de manière solidaire et communautaire dans l’Eglise.

Puis le samaritain (Jésus) a conduit l’homme à l’auberge qui représente l’Eglise, l’aubergiste représente alors les prêtres et le clergé en général. Cette auberge située dans Jéricho sans doute, fait écho à la position de l’Eglise qui vit également au cœur du monde.

Le (bon) samaritain prend l’homme blessé et à demi-mort sur sa monture (symbole de la croix) et le porte à l’auberge. C’est l’Eglise qui prend soin des hommes surtout quand ils sont meurtris, diminués, souffrants, défigurés et traumatisés. Elle accueille tous les hommes, en prenant soin de chacune et de chacun pour permettre de repartir et vivre debout. («La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant; et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu. » St Irénée)[16]

Le Seigneur nous a rachetés, il a non seulement pansé nos plaies mais également payé nos dettes, il nous a racheté et à quel prix. Ici les 2 pièces peuvent symboliser les deux testaments car l’ancienne loi n’était pas suffisante pour nous sauver de la mort mais par les deux testaments nous pouvons être sauvés.

A l’Eglise le Christ, Seigneur, laisse bien plus que 2 pièces, il lui laisse son trésor, son propre Esprit-Saint, son souffle de vie et d’amour, pour qu’elle puisse répandre les bienfaites de Dieu sur l’humanité entière jusqu’à son retour dans la gloire.

« Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d’un Père qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde. Nous connaissons ces paraboles, trois en particuliers: celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32). Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le noyau de l’Evangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d’amour, et qui console en pardonnant. »[17]

Jésus nous confie à l’Eglise. Il promet de récompenser tous ceux qui l’ont accueilli dans l’affamé, le prisonnier, l’étranger,… (Mt 25, ), et il nous promet la gloire dans sa grande bienfaisance et nous annonce son retour : « Je repasserai »

Le mouvement de descente et de gloire dans l’évangile de Jean

Dans ce mouvement de descente de Jérusalem à Jéricho (si bien rendu dans le vitrail de Sens), puis de remontée (glorification) suggéré plus qu’évoqué, nous retrouvons le mouvement de l’Evangile de St Jean, présent dans le prologue puis dans chaque partie de l’Evangile. Le centre de l’Evangile est alors le ch 13 : le lavement des pieds des apôtres par Jésus avant le dernier repas comme exemple de tout son ministère et sa vocation de Fils de Dieu, exemple que tout disciple du Christ est appelé à suivre en prenant comme Lui la dernière place et en se faisant comme Lui le serviteur de tous et chacune et chacun.

Jn 13, « 02 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 03 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; »

Jn 13, « 12 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?

13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.

14 Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.

15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.

16 Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie.

17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. »

Jésus vient de Dieu son Père et retourne auprès de Lui. Il dépose la Gloire de son Père pour prendre le linge de l’humanité et nouer le service à sa ceinture. C’est un exemple car nous aussi nous venons de Dieu notre Père qui nous a donné la vie par l’amour de nos parents et nous retournons auprès de Lui par son Fils Jésus-Christ. Pour cela nous devons aussi prendre le linge de l’humanité blessée, défigurée, accablée et nouer le service à notre ceinture car nous ne sommes pas plus grand que notre maître et Seigneur et nous sommes dans la joie d’accomplir la volonté de Dieu et à travers elle d’entrer dans la béatitude éternelle.

[1] Nous avons largement emprunté les explications de :http://www.coptipedia.com/nouveau-testament/explication-de-la-parabole-du-bon-samaritain.html

Philippe Bossuyt et Jean Radermakers, Jésus, Parole de la grâce selon saint Luc, 1. Le texte, 2 lecture continue, IET, Bruxelles 1981, p 283-287 et Bible chrétienne II, commentaires, p. 450-453.

Les paraboles de la miséricorde, Mame, Paris, 2015, p. 35-48.

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9richo

[3] « En arabe, le terme « wadi » désigne une rivière dont le lit reste sec toute l’année sauf lors de la saison des pluies. La route de Jéricho, longeant le wadi Qelt, permet d’admirer le paysage magnifique de cette partie du désert de Judée : la mince bande de végétation encadrant le wadi contraste avec l’extrême aridité de la région. On peut aussi croiser, ici et là, les restes d’anciens aqueducs dont certains remontent à l’époque du roi Hérode. » : http://www.interbible.org/interBible/caravane/voyage/2006/voy_061027.htm

[4] http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-grec-hiericho-2410.html et http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-hebreu-yeriychow-3405.html

[5] http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-grec-lestes-3027.html

[6] Mt 21,13 ; Mc 11,17

[7] Mt 6,55 ; Mc 14,48

[8] Hiereus : http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-grec-hiereus-2409.html

[9] http://www.eveil-foi.net/Paraboles/Samaritain.htm

[10] http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-grec-splagchnizomai-4697.html :

Définition de « Splagchnon » : Entrailles, intestins, (le cœur, les poumons, le foie, etc.)a. les entrailles – b. Les Entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles la colère et l’amour; mais pour les Hébreux, c’est le siège des plus tendres affections, en particulier bonté, bienveillance, compassion; de là notre cœur – c. Un cœur dans lequel réside la miséricorde

[11] Eleos : Miséricorde : bonté ou bonne volonté envers le misérable et l’affligé joints à un désir de les aider. http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-grec-eleos-1656.html

[12] Saint Ambroise, Traité sur l’Evangile de saint Luc, 7,38. Cf Les paraboles de la miséricorde, p. 42

[13] Nous avons largement emprunté ce paragraphe à Mgr Nicolas Brouwet, 5 Evangiles de la miséricorde, Lourdes 2016 (ISBN 978-2-36109-083-8), p. 25-29. Mais nous l’avons encore structuré et complété. http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/produit/5-%C3%A9vangiles-sur-la-mis%C3%A9ricorde,28736119/ et également à :

http://www.coptipedia.com/nouveau-testament/explication-de-la-parabole-du-bon-samaritain.html

[14] Nous ne pensons pas là en premier lieu aux abus (pédophilie, abus sexuels) mais plus généralement des déceptions comme une catéchèse trop rigoriste, un prêtre peu ouvert, des messes peu vivantes,…

[15] Ce que propose cette démarche c’est de reconnaître nos souffrances et de les déposer, dans une volonté aussi d’indulgence envers soi-même et d’acceptation, en s’en remettant à Dieu.

Cela n’empêche pas qu’on puisse faire en parallèle une démarche thérapeutique qui visera surtout à comprendre ce qui nous appartient dans ces souffrances et voir s’il est possible de fonctionner autrement.

En distinguant clairement :

– la part de souffrance qui nous appartient et que nous pouvons donc changer (dont soit nous sommes responsable, ou que nous avons choisi consciemment ou inconsciemment)

– et la part de souffrance qui ne nous appartient pas et que nous devons accepter. Et pour mieux l’assumer la déposer dans les mains de Dieu pour que Jésus la porte avec nous, nous aide à l’accepter, l’assumer et la dépasser. Souvent cela passe par un pardon à soi-même et par le sacrement de la réconciliation.

[16] « Dès le commencement, le Fils est le révélateur du Père, puisqu’il est dès le commencement avec le Père : les visions prophétiques, la diversité des grâces, ses propres ministères, la manifestation de la gloire du Père, tout cela, à la façon d’une mélodie harmonieusement composée, il l’a déroulé devant les hommes en temps opportun, pour leur profit. C’est pourquoi le Verbe s’est fait le dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes : car c’est pour eux qu’il a accompli de si grandes “économies”, montrant Dieu aux hommes et présentant l’homme à Dieu, sauvegardant l’invisibilité du Père pour que l’homme n’en vînt pas à mépriser Dieu et qu’il eût toujours vers quoi progresser, et en même temps rendant Dieu visible aux hommes par de multiples “économies”, de peur que, privé totalement de Dieu, l’homme ne perdît jusqu’à l’existence. Car la gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu : si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu !» (St Irénée, Adversus Haereses [= AH] IV, 20,7; SC 100, p. 647-649).

Cf. : http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/3630/22503_212311.pdf

[17] Pape François, Bulle d’indiction de l’année du jubilé de la miséricorde, n°9 : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html