C20.4 – Parabole du bon samaritain / Bible Ancien Testament

Nous avons deux séries de textes :

A. Autour de la création et la transgression en lien avec les bandits qui laissent l’homme à moitié mort

B. Autour de Moïse et la loi en lien avec le prêtre et le lévite qui passent à côté de l’homme à moitié mort

A. Ante legem : avant la loi : la création

La parabole est relue dans l’ensemble de l’histoire du salut, comme une reprise du plan d’amour de Dieu annoncé dès la création. La lecture fait le lien avec le proto-évangile (Gn 1 à 11) : la création – l’interdit – la chute. C’est le sens anagogique, dans l’ensemble de l’histoire du salut

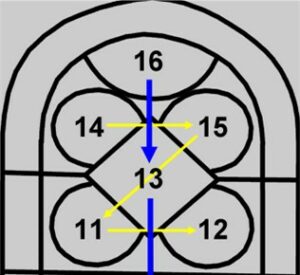

(16) Ainsi Jérusalem la ville d’où descend l’homme symbolise le paradis des origines, duquel Adam et Eve, l’homme a été chassé.

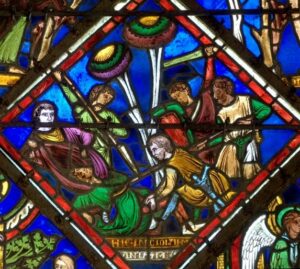

(13)Cette deuxième scène de la parabole (les bandits qui dépouillent l’homme) symbolise le combat spirituel que l’homme mène dans sa vie pour obéir au commandement de Dieu et parvenir au but de sa vie, la Jérusalem céleste, le Paradis.

|

|

| (14) L’homme et la femme créés à l’image et à la ressemblance de Dieu sont placés par Dieu (représenté par le logos = le Christ) dans le paradis.

Le Christ tient d’une main Adam pour le mener dans l’Eden et de l’autre bénit ou/et désigne l’arbre à trois branches : représentant l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Adam et Eve montrent avec leurs mains et leur doigt le jardin. C’est la beauté, la bonté et la vérité des origines. Dieu a créé toutes choses belles et bonnes sur la terre comme au ciel.

|

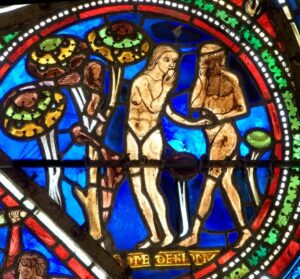

(15) Adam et Eve mangent le fruit défendu séduit par le serpent qui s’est enroulé autour d’un des arbres. Ils se donnent la main, comme pour souligner que l’on ne peut pas déterminer qui des deux a commencé.

C’est la transgression de l’interdit : «Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras.» (Gn 2,16-17). C’est à la fois un ordre : « tu peux manger les fruits », un interdit : « tu n’en mangeras pas » et une mise en garde : « tu mourras ». |

Adam et Eve ont un magnifique visage lumineux, alors que le serpent se termine avec un visage peu avenant de femme. Ils sont représentés avec tous les détails de leur corps.

Ensemble ils transgressent le commandement de Dieu, le premier repas est interdit : un repas funeste !

|

|

| (11) Adam et Eve, assis s’éloignent de Dieu (dans le ciel séparé par une voûte rouge – blanc – vert) car ils sont nus (signe du péché) et se cachent avec des feuilles de vigne. Dieu (représenté par le Christ) prononce une sentence (représenté par le rouleau) : l’homme et la femme vont maintenant cultiver la terre et mettre au monde des enfants dans la peine et les douleurs. | (12) Un ange, tenant un glaive de feu, le glaive de la Parole (les commandements, l’interdit), expulse l’homme et la femme du Jardin (d’après Gn 3,24). La splendeur des six ailes lumineuses de l’ange évoque la beauté d’un paradis désormais perdu. Le regard triste et la tête tournée en arrière d’Adam et Eve dit déjà la plainte d’une humanité blessée. |

L’homme représente tout homme atteint par le péché.

L’homme de la parabole figure chacun de nous atteint par le péché, qui nous défigure, et qui altère notre ressemblance avec Dieu, nous terrasse et nous laisse à moitié mort.

Le péché qui nous atteint est à la fois

- de notre propre responsabilité : nous empruntons un chemin dangereux comme celui de Jérusalem à Jéricho (tentation)

- de la responsabilité des autres : l’attaque des bandits,

- et également de l’esprit du mal : la tentation du serpent.

Le chemin de Jérusalem à Jéricho est le chemin de toute notre vie : nous venons de Dieu le Père (Jérusalem = paradis), qui nous a aimé le premier et nous donne la vie par l’amour de nos parents. Et nous cheminons dans le monde jusqu’à goûter l’absence de Dieu et son refus (Jéricho). C’est le chemin représenté en jaune du récit de la Genèse.

Ce chemin forme un Z dans ce vitrail comme pour indiquer le retour en arrière et la transgression entre le goûter du fruit défendu (15) et la sentence par Dieu (11). L’homme et la femme regardent dans la même direction que le Christ (14) puis se regardent l’un l’autre (15) en mangeant le fruit défendu, puis en arrière en regardant la sentence (11) et également en regardant l’ange qui les chasse du paradis (12).

Et ce Z traverse la scène centrale (de la parabole) soulignée par une longue lance que tient un des 5 bandits. Ainsi le passage de la transgression à la sentence est signifié par la lance qui terrasse l’homme et le laisse à moitié mort. Une bonne définition du péché mortel !

Le but de la vie du Chrétien est de remonter à Jérusalem en surmontant le combat du péché, de la désobéissance, en apprenant la véritable vérité qui rend libre (Jn 8,31-32) : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. »

B. Sub legem : Sous la loi : Moïse

La parabole est relue avec l’histoire de Moïse qui reçoit la loi, les 10 Paroles de la structuration du peuple Elu, les 10 commandements du peuple de Dieu.

La troisième scène de la parabole (8), le prêtre et le lévite qui ne s’arrêtent pas à la vue de l’homme à demi-mort (le Christ), est relue avec la figure de Moïse, la figure de la loi. Le prêtre représente l’ancienne Alliance, et le lévite la loi, l’une et l’autre incapable de sauver l’humanité défigurée par le péché.

|

|

|

(7) Moïse le berger, ôte ses sandales pour s’approcher du buisson qui brûle sans se consumer. C’est la rencontre de Moïse avec Dieu, toujours représenté par le visage du Christ. Dans le feu du Buisson ardent, Dieu demande à Moïse d’aller trouver Pharaon pour qu’il laisse sortir d’Egypte le peuple hébreu dont il a vu la souffrance. (Ex 3,1-10)

|

(10) Moïse et son frère Aaron demandent à Pharaon (couronné) de laisser partir d’Egypte le peuple de Dieu. Le conseiller-magicien de Pharaon, en bonnet pointu, est tout étonné de voir le bâton de Moïse se transformer en serpent puis redevenir bâton, preuve que Moïse agit avec la force de Dieu pour maîtriser le serpent. (Ex 7,8-12) |

|

|

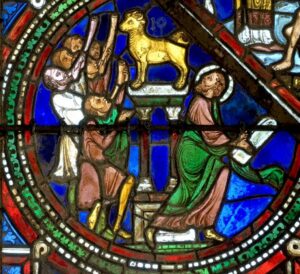

| (6) Après avoir traversé la mer et au bout de 50 jours de marche dans le désert, Dieu parle à Moïse sur le Sinaï. Il lui donne 10 Paroles ou 10 « commandements ». Pendant ce temps les Hébreux ont fait un « veau d’or » devant lequel ils se prosternent. À cette vue, Moïse se met en colère et casse les 2 tables de pierre, sur lesquelles étaient écrites les 10 Paroles. (Ex 32,1-20) | (9) Au cours de leur longue marche dans le désert, les Hébreux sont mordus par des serpents. Dieu dit à Moïse (qui tient de nouvelles tables) de placer un serpent de bronze en haut d’un poteau. Ceux qui avaient été mordus par un serpent, levaient les yeux vers ce serpent de bronze et étaient guéris. Le serpent de bronze est représenté ici à la manière du Moyen-âge comme un dragon. (Nb 21,4-9) |

La double conversion

Le parcours en Z de cette lecture tropologique est un retournement horizontal et une rotation de 90° comme une indication d’une double conversion : découverte de Jésus (conversion : détournement du mal et orientation vers le Bien) puis conformation au Christ (retournement intérieur) de tout l’être. C’est comme la figure du passage de la loi à l’Esprit et de la justice à la grâce. Pour le chrétien la morale, l’agir, la manière de se comporter est de se laisser habiter par la loi nouvelle de l’amour en laissant l’Esprit-Saint agir en nous et par nous. La vraie justice qui rend notre cœur ajusté au cœur de Dieu est la grâce que Dieu nous donne à travers le Christ mort et ressuscité pour nous.

C’est le chemin que préfigure Moïse :

- Moïse découvrant Dieu à travers un buisson ardent, préfigure le Christ qui habite dans nos cœurs brûlant de son amour.

- Moïse allant trouver Pharaon et réalisant un acte miraculeux (transformation du bâton en serpent = figure du mal transformé par Dieu en un bien plus grand) est la figure du Chrétien qui accompli sa vocation en se laissant transformer de l’intérieur pour agir dans le Bien.

- Le choix entre le veau d’or (figure de toutes les formes d’idolâtrie morale et religieuse) et les tables de la loi est la figure du chrétien appelé à choisir entre l’esprit du monde et l’esprit de Dieu, entre les perversions du mal et la rectitude du Bien.

- Le serpent de bronze dressé par Moïse qui guérit ceux qui lèvent les yeux vers lui, est la figure de la croix qui guérit tout homme qui lève les yeux vers le Christ mort et ressuscité. Cf. Jean 3,13-15 : « Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. »

Entre vie spirituelle et loi humaine : l’homme dans sa dimension morale et verticale

L’homme pèlerin est atteint par la morsure du péché, qui le laisse à moitié mort sur le chemin de la vie entre la célébration de la loi (prêtre) et l’interprétation officielle et autorisée de celle-ci (légiste).

- Moïse qui représente chacun de nous fait une expérience spirituelle unique : la rencontre de Dieu dans un buisson qui brûle sans se consumer (Ex 3,1ss). A travers cette image l’auteur de l’Exode nous rapporte une expérience intérieure. Moïse comme chacun de nous expérimente la présence de Dieu dans son cœur comme un buisson ardent, un feu d’amour qui ne s’éteint jamais, mais qui n’anéanti pas l’homme dans son moi, sa personnalité, son caractère, mais au contraire le révèle à lui-même, en lui faisant découvrir sa vocation d’homme et sa vocation personnelle et unique. Dieu n’est plus représenté comme un ange (comme en Ex 3,2) mais comme le Christ, seule image, seul visage de Dieu, puisqu’il est venu sur terre. Il tient dans une main le rouleau de la Parole et de l’autre bénit Moïse et à travers lui chacun de nous. Moïse enlève ses sandales pour manifester que Dieu qui le rejoint dans son quotidien de berger, rend ce lieu saint : l’homme est une histoire sacrée. Dieu rend saint, de sa sainteté, le travail et la vie de l’homme.

- Mais l’homme est tiraillé entre l’adoration du seul est vrai Dieu et le désespoir de la solitude qui le pousse à se fabriquer des idoles, des faux-dieux. Pendant que Moïse reçoit les 10 paroles créatrices de la communauté (les 10 commandements) (Ex 20,1ss), le peuple impatient et se sentant abandonné se fabrique un veau d’or avec ses propres bijoux (Ex 32,1). C’est la tentation d’avoir un dieu à hauteur d’homme, (ce que sera Jésus-Christ), c’est le renversement de l’image : ce n’est plus l’homme qui est à l’image de Dieu, c’est l’homme qui se fabrique un dieu à son image : aplatissement de sa dimension transcendantale, négation de sa dimension spirituelle et verticale, l’homme tombe dans l’horizontalité du matérialisme et du nihilisme : course à la réussite, gagner toujours plus d’argent, sexe, plaisir immédiat : tout, tout de suite, comme je veux, avec qui je veux.

Tout l’opposé du « par lui, avec lui, en lui » de la doxologie de la prière eucharistique. A l’abandon et à la dépendance de Dieu, l’homme troque une fallacieuse indépendance et liberté qui ne peut que le conduire au désespoir ou à la constante insatisfaction[1].

[1] Marie-Dominique Molinié, Adoration ou désespoir : une catéchèse pour les jeunes… et les autres, CLD,