A2. La naissance de Jésus / Icône

![]()

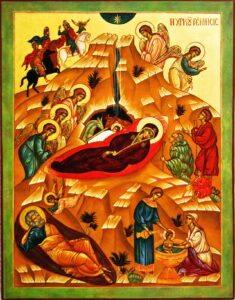

ICONE DE LA NATIVITÉ

Icône descriptive et dogmatique. Elle compile Mt 2 et Lc 2.

Sa construction est en 3 parties:

- En haut : le ciel et les anges.

- Au centre : les mages, la Vierge, l’enfant dans la grotte, les bergers.

- En bas : Joseph songeur, un personnage incarnant le tentateur, et des sages-femmes donnant des soins à l’enfant Jésus.

Diaporama Icône de la Nativité

L’icône est en général répartie sur ces 3 niveaux avec des variations telles que les mages en haut à gauche, des anges près des bergers, la Vierge tournée dans l’autre sens.

Le ciel doré est ouvert par un arc de cercle d’où descend un rayon de lumière sur la Vierge, sur le Christ et sur le Christ du bas.

Le Sens.

La présence des anges, fréquente lorsque Dieu se manifeste, cf. Lc 2,8 et 13. Leurs mains sont souvent couvertes, en signe de révérence et d’humilité.

Les mages sont parfois à cheval, venant de loin ou comme ici, à pied.

Les Bergers regardent le ciel, sont effrayés.

La Vierge allongée sur un grand coussin rouge. Le rouge est la couleur royale, divine. Son regard n’est pas tourné vers l’enfant, mais soit vers Joseph, soit en elle-même. Allusion au v.19 et à la prophétie de Siméon v.35 toi-même, un glaive, te transpercera l’âme. Marie pressent la mission de son fils.

Son enfant Jésus est couché à côté d’elle, emmaillotté dans des bandelettes. Il y a des époques où on ficelait les bébés, mais là ce sont des bandelettes de momification qui entourent l’enfant. Il est couché non pas dans une crèche, mais dans un tombeau ; de plus il est placé dans une grotte, comme pour annoncer déjà sa mort et sa mise au tombeau.

C’est la tradition occidentale qui parle d’une étable. La Bible ne parle que d’une crèche et aujourd’hui encore on montre à Bethleem des grottes qui abritent des troupeaux. Cette grotte symbolise bien sûr l’enfer, et les bandelettes, celles que Pierre et Jean ont trouvées pliées, le jour de la résurrection (Jn 20,7).

Nous comprenons donc, à la vue de cette icône, que le Christ est né pour mourir. L’image de la nativité n’a rien d’attendrissant. Elle est bien plutôt prophétique, en faisant directement allusion à l’icône de la descente aux enfers, l’icône de Pâques.

Dans la partie inférieure de l’icône, nous trouvons Joseph, pensif, se demandant ce qui en train de lui arriver. Il est même tenté par un petit personnage qui se présente de côtéou de dos, signe qu’il n’est pas dans une relation juste, de face à face avec Dieu. C’est le tentateur, le diable.

Une scène avec les sages-femmes qui lavent et nourrissent l’enfant. Cela prouve, pour ceux qui en doutent que Jésus est vraiment un homme, qu’il est vraiment né, qu’il a eu besoin de soins comme tout un chacun ; et qu’il n’est donc pas une apparence d’homme.

Le décor est aride, sec, a l’image du monde.

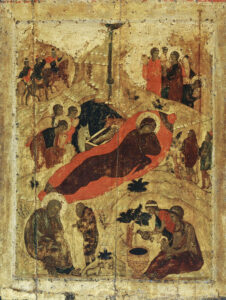

L’icône de la Nativité d’André Roublev

Quelques remarques

André Roublev (1370 env.-1430 env.), le maître de l’école de Moscou; témoigne des voies nouvelles qui s’ouvraient en Russie à la double renaissance venue de Byzance : à la fois spirituelle et artistique Très jeune Roublev entre au monastère de la Trinité (aujourd’hui à Zagorsk) fondé par le rénovateur du monachisme russe, saint Serge de Radonège. Iconographe, il met au service de la révélation biblique la « fluidité » et l’« eurythmie » de l’hellénisme antique. Les couleurs limpides, striées subtilement de blancheur ou d’or, les lignes pacifiées, ordonnées souvent en compositions circulaires, les stylisations joyeuses et grave des êtres et des choses, tout manifeste la lumière incréée, la lumière Thabor qui rayonne du Crucifié-Ressuscité.

L’icône de la nativité fait partie de la « frise des (12) Fêtes » sur l’iconostase de l’église de Zvenigorod. Elle est aujourd’hui à la Galerie Tretiakov à Moscou.

Icône de la Nativité : une montagne illuminée, comme vivante (en contraste avec la reprise du thème, en haut, à droite où tout reste sécheresse et mort). L’ocre léger, presque blanc, des surfaces, les pentes brun clair incorporent la lumière, tout semble intérieurement ensoleillé. Des troncs ébranchés, meurtrie, reverdissent, e et jouent d’étranges moutons bleus, nuages torsadés. Jardin de la recréation secrète où se rouvre le paradis dans la lumière de cet autre jardin qui entrouvera les tombeau vide. Partout le ciel pénètre la terre. Le bleu léger du vêtement de l’Enfant reparaît, s’accentue dans les six compartiments qui s’étoilent autour de la composition centrale, quasi circulaire. Taches bleues striées de lumière, presque toujours contrastées au rouge : contraste d’incarnation. Et, penchés vers l’enfant, mouvement d’ailes qui se reploient, trois anges. Quand se rompt l’espace séparateur, scellé par notre finitude, les anges sont là, oiseaux de l’espace intérieur, où tout va « de gloire en gloire », comme la perspective inversée, dans le haut de l’icône.

Au centre, l’opposition violente de la grotte et des deux corps étendus, parallèles, échange des vies, celui de l’Enfant et celui de la Mère.

La grotte, totalement noire, est triangulaire comme un cœur renversé : ténèbres, en nous aussi, de l’angoisse et de la haine. Mais voici, en long vêtement brun, marqué sur l’épaule et le front d’une étoile – pour dire que le corps, ici, est dans l’âme -, voici la Théotokos, la Mère de Dieu, majestueuse et secrète, couchée sur un immense coussin pourpre aux pointes d’or. Couleurs de la métamorphose où le noir peu à peu se sature de lumière : la terre et la mort, par « la Femme vêtue de soleil », deviennent matricielles.

Les langes de l’enfant s’identifient aux bandelettes de la mise au tombeau, font une chrysalide de résurrection. Les anges présents au plus opaque de la terre symbolique sont déjà les messagers de Pâques. Pourtant nulle tendresse mièvre entre la Mère et l’enfant. Marie ne regarde personne, ni son fils, ni Joseph, ni celui qui contemple l’icône. Pure intériorité : « elle gardait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur », dit Luc. De même, surplombant l’Enfant, non pas un géniteur, mais un rayon d’outre-monde, condensé dans l’étoile, devenant triple pour illuminer l’abîme : un Dieu qui s’ouvre, qui sort de lui-même pour nous rejoindre au plus tragique et s’y faire germe de vie, Transcendance.

Aucune voix humaine dans la grotte. Un enfant sans parole, entre des animaux sans parole, alogoï. Dévastation volontaire de celui qui est la Parole et la Raison, et qui vient donner sens au monde, logos alogos.

L’histoire est là aussi, les mages, reconnaissables à leur bonnet iranien (la pointe rouge est une fantaisie pentecostale du peintre, à la Pentecôte, une flamme se posait sur chacun) galopent, en haut, à gauche.

Les bergers, à droite de la Vierge, écoutent l’annonce de l’ange. Hommes des transhumances célestes ou terrestres.

En bas, en deux vastes compartiments, s’opposent, dans l’accueil fait au mystère, l’animus et l’anima, le masculin (Joseph et le tentateur) et le féminin (les sages-femmes). Deux femmes préparent le bain de l’enfant, minuscule et pourtant adulte, puisqu’il est vieux – et jeune – comme l’éternité. Scène de miniature hellénistique, deux corps en courbe de protection, le sein offert, tout s’ouvrant sur l’eau – les eaux originelles et baptismales, le cœur de pierre devenu liquide.

A gauche, Joseph est prostré dans le doute. Devant lui, sous l’apparence d’un vieux berger, le Doute, – en lui, hors de lui -, tenant dans sa main un bâton brisé, virilité déchue. Mais au bout du bâton, l’arbre reverdit. L’arbre, l’eau : l’époque résurrectionnelle commence. L’icône est en nous, tout nous est confié.

Olivier Clément

Voir aussi icônes : A0.6 / Icône

Voir aussi iconostase roumaines : Iconostases roumaines